La storia moderna dell’Europa occidentale

La storia moderna dell’Europa occidentale è segnata da un contrasto tra civiltà e barbarie. L’Europa è spesso vista come un faro di civiltà, in opposizione alle masse barbariche del resto del mondo. Una pratica che ha storicamente distinto gli europei da altre culture è stata quella del cannibalismo. Sebbene considerata atroce, recenti ricerche dimostrano che l’ingestione di parti del corpo umano era una realtà in Europa occidentale, sia in epoche preistoriche che nei secoli successivi.

Motivazioni del cannibalismo

Le motivazioni alla base di questa pratica erano molteplici e includevano:

- Necessità nutrizionali

- Rituali religiosi

- Pratiche curative documentate in vari periodi storici

Durante il Medioevo, il cannibalismo era frequentemente menzionato in contesti di carestia, conflitti e disordini sociali. Inoltre, alcune parti del corpo umano erano ritenute avere proprietà medicinali.

Un tabù persistente

Per secoli, il corpo umano smembrato è stato considerato una risorsa per rimedi e cure. Tra la fine dell’epoca romana e l’inizio del Medioevo, leggi come quelle del Codex Theosianus e del Codice Visigoto vietavano la profanazione di tombe e sepolture. Queste normative proibivano l’estrazione di materiali curativi dal corpo umano, incluso il sangue.

Già dal VII secolo, esistevano leggi che regolamentavano l’accesso alle tombe e ai resti umani, considerati fonti di materiali terapeutici. I divieti romani e visigoti non erano unici; nel tempo emersero ulteriori testi normativi, a testimonianza della persistenza della pratica cannibalica.

I manuali di penitenza cristiani

Con l’affermazione del cristianesimo, si svilupparono i Manuali di Penitenza, testi che elencavano peccati e relative penitenze. Questi manuali riflettevano le preoccupazioni ecclesiastiche dell’alto medioevo, stabilendo comportamenti accettabili e inaccettabili. Tra i divieti, i Canoni Ibernici proibivano il consumo di sangue o urina, imponendo penitenze severe.

Altri penitenziali stabilivano l’impurità degli animali che avevano mangiato carne o sangue umano. Il penitenziale di Teodoro di Tarso menzionava esplicitamente il divieto di ingerire sangue o seme, evidenziando il potere che le donne avrebbero potuto ottenere dal sangue maschile o mestruale.

Ambiguità rituale e accuse di cannibalismo

Fin dai primordi del cristianesimo, l’ambiguità dei rituali ha generato fraintendimenti, portando a considerare i seguaci come cannibali. Accuse simili furono rivolte contro gli ebrei nell’Europa medievale e contro gruppi definiti “eretici”. Con l’aumento della venerazione per i santi, il loro corpo veniva utilizzato per cure post-mortem.

Il “cannibalismo di contatto”, ovvero l’ingestione di sostanze che avevano toccato il corpo del santo, era tollerato. Oli, acqua e polvere provenienti da luoghi di sepoltura sacri venivano consumati nella speranza di ottenere effetti curativi.

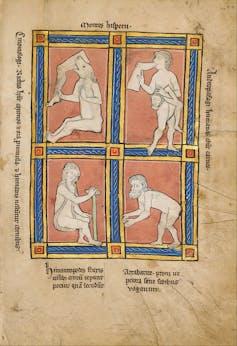

La leggenda di Costantino e la lotta contro le pratiche pagane

Una storia rappresentativa dei tentativi della letteratura cristiana di condannare pratiche pagane è quella di Papa San Silvestro I e la presunta cura della lebbra dell’imperatore Costantino. Questo racconto si diffuse in Europa attraverso narrazioni orali e opere artistiche. Secondo la leggenda, Costantino, afflitto da lebbra, decise di sottoporsi a un bagno di sangue, ma fu persuaso a rinunciare a questa pratica grazie all’intervento di San Silvestro.

Questa narrazione mette in luce le credenze pagane come crudeli, mentre sottolinea il potere della fede cristiana in contrapposizione alle superstizioni.

Il cannibalismo nel XIX secolo

Nell’età moderna e nel XIX secolo, dizionari di materiali continuavano a menzionare parti del corpo umano come aventi proprietà curative. Queste credenze si intrecciano con la letteratura romantica, caratterizzata da vampiri e creature affamate di carne e sangue. Tuttavia, il cannibalismo non era una novità del XIX secolo; già prima del 1800, rappresentava un elemento cruciale nella lotta culturale tra barbarie pagana e cristianesimo.

Il cristianesimo, pur non abbandonando completamente la pratica, cercava nel contatto con le reliquie un modo per ottenere sia cura che nutrimento.